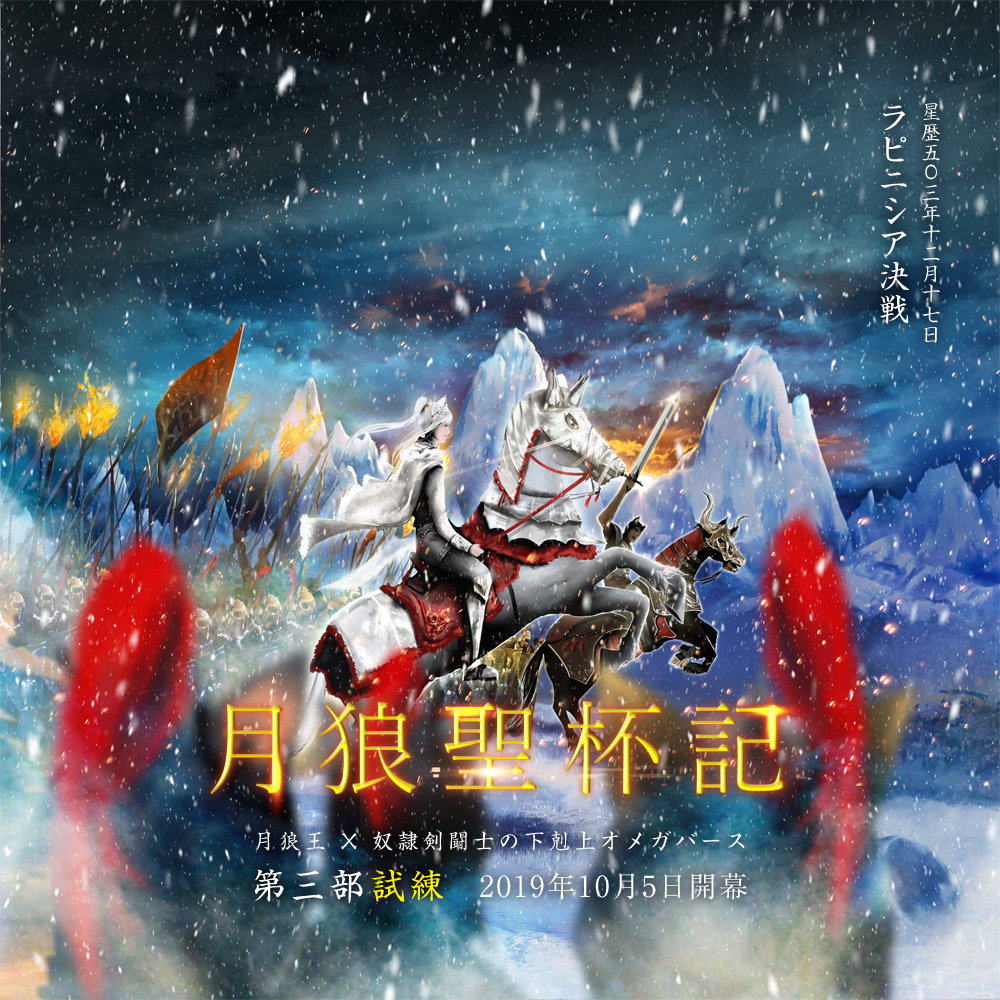

月狼聖杯記

1章:王と剣闘士 - 0 -

星暦五〇三年。

ドナロ大陸は、月狼と呼ばれる半人半獣の部族によって支配されていた。

彼等は、

中でも北のチャヴァル連邦国家は群を抜いて強大だが、戦争となると他所の国が結託して牙を剥く為、大陸制覇には至っていない。

また、独立心の旺盛な月狼族は、必要に応じて手は組んでも、常に共同歩調をとることはありえなかった。

この絶妙な力関係は、一人の天才の誕生により崩される。

セルト国の大王シェスラ。史上最強の

十歳で即位した幼王シェスラは、摂政の傀儡として王座に据えられたが、成長すると共に頭角を顕し始めた。

十五歳で自ら内乱の指揮を執り、国に巣食う不治の病、政治の

氷象のように美しい外貌で、歯向かう者を容赦なく処刑した。

各機関の空席に、身分や家柄に関係なく実力ある者を登用し、優秀な人材を広く集めた。

適所に適材が納まり、興隆期は加速する。国が安定していく。

十六歳で、侵略にきた他国を返り討ちにする。

十八歳で、長期の遠征の指揮をとり、神懸かりの常勝をもたらした。

若き天才の名は、

水霊族の治めるアルトニア帝国は、ドナロ大陸が小競合いを繰り返している間に、百年先に進んでいた。

遠洋の海を渡る技術を手に入れ、内陸から海に浮かぶ諸島まで領土を広げていた。

自らを創造の民と謡うアルトニア人は、内乱に金銭と労力を割くかわりに、文明を開化させて内政を調えた。

同じ時代を生きながら、月狼族とは開きがある。

これは、種族の資質によるところが大きい。

他種族よりも遥かに長寿の彼等は、生ける賢者であり、一度優れた賢帝を擁すると、永い春を謳歌する。

彼等は純血主義者でもあり、徹底して異国の血を淘汰した。

そうして、純血の為の理想郷を創りあげた。

アルトニア帝国の結束は、過去最高に高まっている。

道徳倫理や宗教を重んじるアルトニア人は、いまだ血みどろの争いを続ける月狼族を、野獣の共食いと嘲笑していた。

しかし、セルト国の快進撃は目を瞠るものがある。

飛ぶ鳥を落とす勢いのシェスラが、ドナロ大陸制覇を成し遂げた時、次の標的は海の向こう――アルトニア帝国であることは想像に難くない。

帝国は、先制攻撃をしかけるべきか迷っていた。

セルト国への牽制が第一の目的だが、肥沃な大地、ドナロ大陸は、彼等の瞳にも魅力的だった。

清廉と讃えられる水霊族にも、それなりに欲はある。

そこで彼等は、ドナロ大陸制覇の

混乱に乗じて三万の兵を送り込み、月狼族の聖地、ラピニシアの占領に成功する。

アルトニア帝国は、ドナロ大陸の各国に密使を送り、服従を誓うように迫った。

各家門の長は悩んだ。

帝国に同盟を申し入れるか、或いは、牙を剥いて列強を制するのか――天秤にかけて、服従を跳ねのけた国もあれば、調印に応じた国もあった。

二十歳の

この時、シェスラは一万の兵を率いて、侵略された聖地ラピニシアの目前まで軍を進めていた。

帝国との会談は、聖地の玄関都市、ペルシニアで行われた。

そこから肉眼で、帝国軍の布陣を確認することができた。遠目にも、軍事力が圧倒的であることは一目瞭然だった。

現時点では、ラピニシアを奪還できないことを、シェスラは冷静に受け留めた。

「せっかくの申し入れだが、断る」

それでも、服従を跳ねのけるのに一遍の躊躇もなかった。

帝国から遣わされた密使は、シェスラの正気を疑った。

「悪いことはいいません。我等の手を取ることが、賢明でしょう」

彼は半ば親切心から申しでたが、シェスラは薄笑いを浮かべた。

「そうは思わない。ラピニシアを必ず取り返し、大陸制覇を成し遂げる。それが終わったら、今度はアルトニア帝国をいただく」

「……正気ですか?」

「私は、一度口にしたことは必ず実行する。次に交渉をする時は、立場が逆であるな、密使殿」

「不遜な!」

眉をひそめる美しい水霊族の男を見て、シェスラは不適に笑った。

「私は、欲しいものは全て手に入れなければ、気が済まないのだ。私から交渉をもちかけられた時は、慎重に回答することをお勧めする」

「……よく判りました。そのお言葉を、我が同胞にもお伝えいたしましょう」

水霊族の密使は、嘆かわしそうにかぶりを振った。

かくして交渉は決裂し、数ヶ月後にアルトニア帝国は十万の兵を、船で送りこむ決断をくだす。

会談の後、シェスラは遠征を中断し、一年ぶりに祖国に帰還する。彼の頭のなかには、ラピニシア攻略の筋書きが既にできあがっていた。

明晰な頭脳を持つ若き天才に、怖いものなどなかった。

だが、彼はセルト国に帰還して知ることになる――

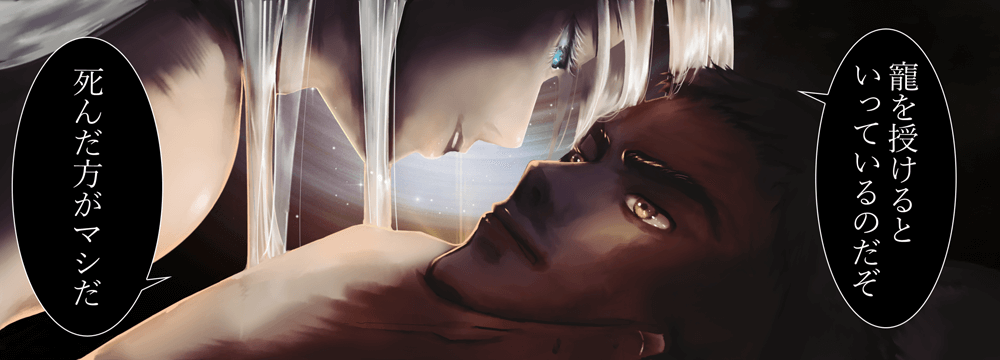

一人の剣闘士との出会いが、運命を大きく変えることになるとは、流石のシェスラも想像すらしていなかった。