アッサラーム夜想曲

聖域の贄 - 0 -

大盛況の競竜杯から早十四日――期号アム・ダムール四五六年三月二十八日。

大雨季特有の重たい曇天がアッサラームに覆いかぶさり、朝から間断なく雨を降らせている。

聖都憲兵隊第十三支部長のハイラートは届いたばかりの調査報告書を眺めて、

束ねられた紙面には、

十日前にも、民間の

そもそも、アッサラームにおいて失踪人は珍しくない。

西方世界に生まれし者の定めだが、命の火が燃え尽きると、肉体を此の世に遺さずに、魂は

つまり、怪我や病で死亡した場合も、目撃者や申告者がいない限り、その者の死は周知されないのだ。心疚しい者が

そのため、殺人はもちろんのこと失踪人の調査に、専門家である

真相を探られては困る者が、稀に

第一、神の従僕ともいわれる

だから

殺人だとしたら狂気の沙汰だ。その者は、死後の世界も来世も怖くはないらしい。

煩わしさをほぐすように、ハイラートは、長く曲がった鼻の上に寄った眉間の皺を指で揉んだ。

ハイラートは今年で四十八歳になるが、顔の半分は髭に隠れているので、外見からは実年齢を読みにくい。額は分厚く頑丈で、奥まったところにある目はアッサラーム人によく見られる灰青色をしている。顔は美男でも醜男でもないが、体格には恵まれていた。盛りあがった肩や大腿などは花崗岩の塊みたいで、肉弾戦では先ず攻撃が通らない頑健さだ。

下級貴族の妾腹の生まれで、若い頃は宮殿官吏を勤めたこともあるが、出自を馬鹿にされて容赦のない辱めを受けた為、早々に見切りをつけた。

実力重視の軍隊に入ってからは、無為な

陸軍で経験を積み、長期の従軍を五度経験して生還した後、聖都憲兵隊の第十三支部長に任命されて今に至る。

調書を眺めていると、部下のサンジャルがやってきた。

「ハイラート隊長、来客です。ピルヨムの母親、サミーラなのですが……お通ししてもよろしいでしょうか?」

今年二十七歳になる青年は、生真面目な顔と声でいった。彼は宝石持ちである

鍛えあげられた体躯。灰銀の短髪。精悍な顔立ちのなか、太い一文字の眉と青より濃い藍色の瞳は、強い意思と誠実さを物語っている。

「サミーラ? 久しいな、応接室に通してくれ」

随分と懐かしい名前だな。そう思いつつ、ハイラートは二つ返事で了承した。

サミーラの息子、ピルヨムはサンジャルと同じ第十三支部の同期で、年も同じである。性格はまるで違うふたりだが仲はよく、ハイラートはそれぞれの家に呼ばれて、何度か

東西大戦で第十三支部隊は後衛部隊として従軍した。同じ釜の飯を食い、戦火をくぐり抜けた部隊の絆は強い。大戦で重度の火傷を負ったピルヨムは、王立ルイゼム療養所で今も治療を受けている。

部屋に入ると、見覚えのある四十路の女性が縮こまって座っていた。ハイラートを見るなり、ぱっと立ちあがり胸の前で手をあわせた。

「お久しぶりです、ハイラート様」

「サミーラ、お久しぶりです。お変わりありませんか?」

思わずハイラートは懐かしそうな表情を浮かべた。

「はい、おかげさまで……お忙しいのに、押しかけてしまい申し訳ありません」

「いえ、お気になさらず。さ、どうぞおかけください」

にこやかに席をすすめながら、ハイラートはサミーラを観察した。

目は昏く陰惨な隈に囲まれており、袖からのぞく褐色の手首は枝を思わせる細さだ。

(溌溂としていた女性がこれほど憔悴してしまうとは……)

表情にこそださないが、ハイラートは彼女に深い同情の念を覚えた。

ハイラートは殆ど片親に育てられた。苦しい生活ながら愛情深く育ててくれた母親は、一昨年病で亡くなってしまった。

己の経験から、ハイラートは苦労している女性を見ると、助けたくなる性分だった。ピルヨムの境遇もハイラートに少し似ている。彼も家族の大黒柱として母親を助けてきた。配給の殆どを家族に渡していたことも知っている。そんな男だから、療養所に入る際は、追加で補償を受けられるように推薦状を書いて渡したりもした。

「それで、今日はどうしました?」

優しく促すと、サミーラは思いつめた顔で、実は……と切りだした。

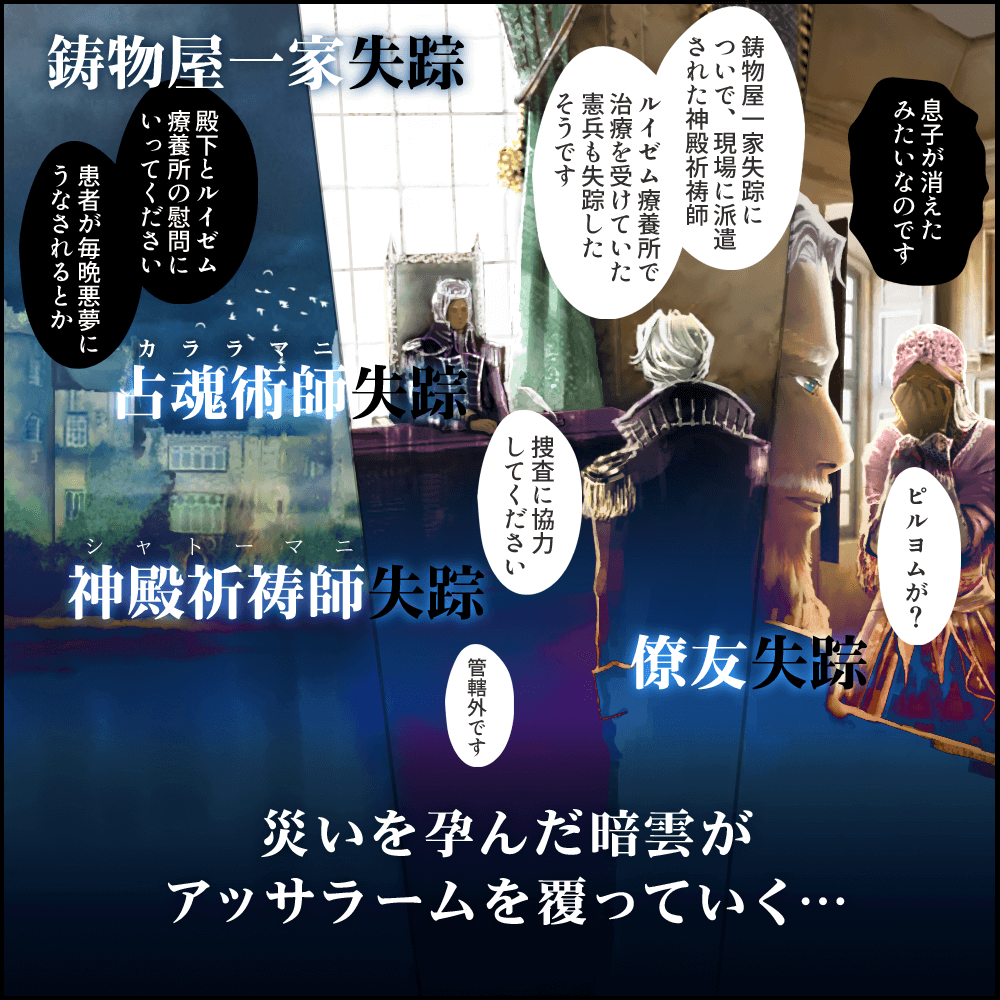

「三日前に療養所から連絡がありまして……息子が

「ピルヨムが?」

「ええ、あの子の身に、何かが起きたようなのです」

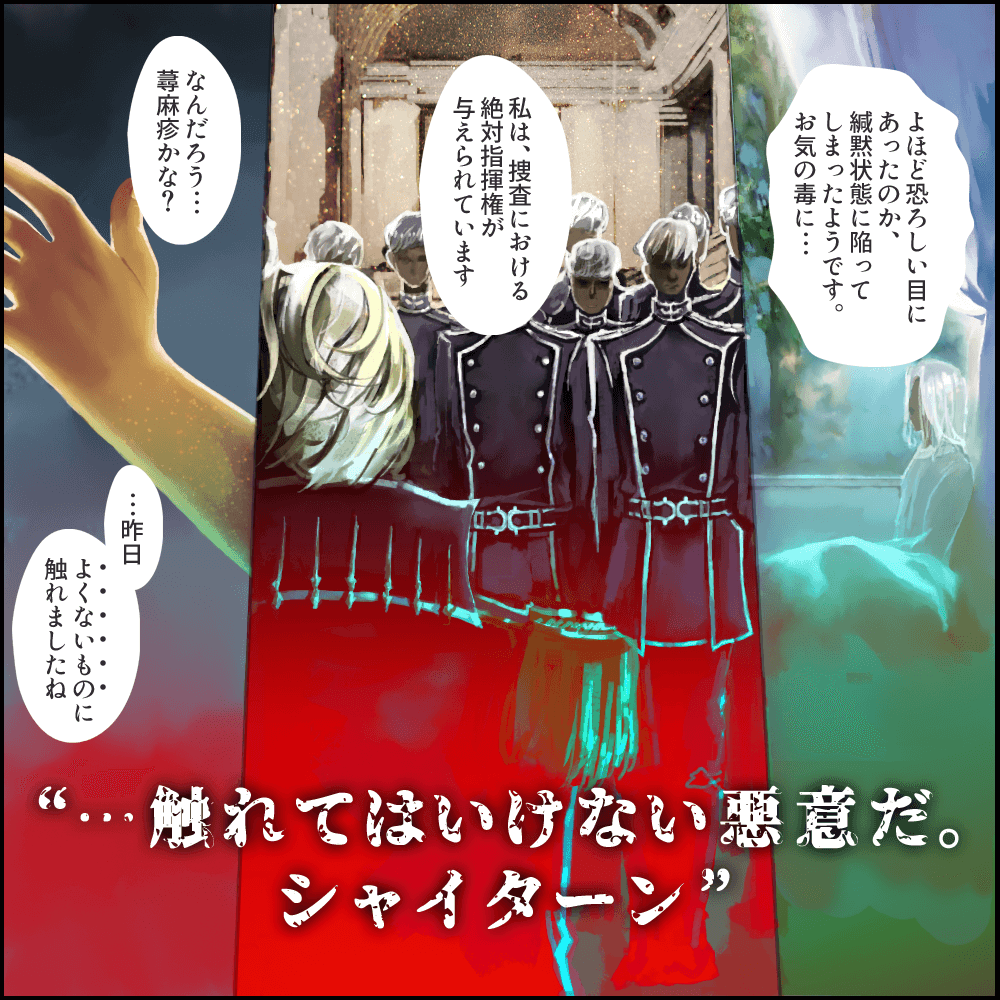

ハイラートとサンジャルは静かに視線を交わした。

「私のところには連絡がきておりませんが……黙って消えるような男ではありません。誰かに言伝を残しているのではありませんか?」

「私もそう思って、療養所まで脚を運びましたの。ところが看護師様も知らないそうで、困惑したご様子でいらっしゃいました」

「それは……妙ですね」

ピルヨムは明るい

と、ハイラートは気難しげな顔でもっともらしく頷きながら、内心では呑気なことを思った。

「ええ……院内の誰にも行方を告げず、荷物もそっくり残したまま消えてしまったみたいなんです。二日前の晩に、玄関の扉を叩いてあの子が立っていた時、寂しそうに笑ったんですの。ごめんね、母さんって……すぐに消えちゃったんですけれど」

「そんなに儚げな男じゃありませんよ。ここのところ朝晩に霧もでていたし、見間違えたのではありませんか?」

ハイラートは宥めようとしたが、母親は耐えられないというように頸を横に振った。

「いいえ、本当なんです! あの子、何日も前から様子がおかしかったんです。始終何かに怯えていて、夜も眠れないみたいで……昨日あの子の病室へいって、冷たくなっている寝台を見たら、あれはやっぱり、あの子が、最後にひと目会いにきてくれたんじゃないかって思えて……っ」

気丈な女性だが、よほど堪えたのだろう。こみあげてくる嗚咽で我慢がしきれぬように、う……と溢れでる涙を流した。

「お気を確かに。判りました、調べてみましょう。ピルヨムは貴女に黙って消えるような男じゃありません。おっしゃる通り、彼の身に何か起きたのかもしれません」

ええ、ええ、と頷くサミーラの肩に、ハイラートは優しく手を乗せた。

「さあ、もう泣かないで。サンジャルに送らせますから、今日はもう帰ってゆっくり休みなさい。何か判ればすぐに連絡しますよ」

軽く揺するにあわせ、やせ細った躰が柳のように揺れる。されるままになって震えていた女性は、涙をふいて顔をあげた。

「感謝いたします。本当に、ありがとうございます」

濡れた瞳に

ハイラートがサンジャルに目配せすると、生真面目な青年は如才なく頷き、サミーラを丁重に扉まで案内した。

ふたりを

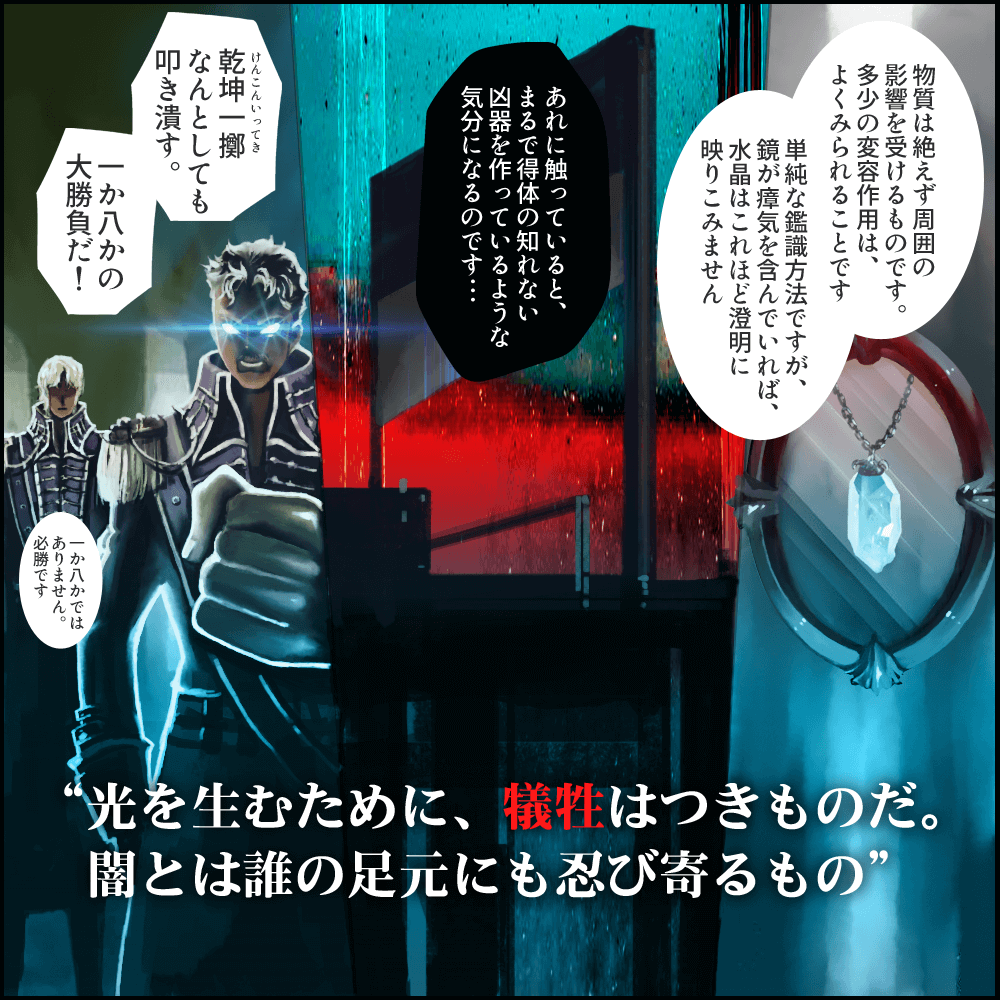

長官室に戻ったハイラートは、肘掛け椅子の背にもたれ、天を仰いだ。

……一晩くらいなら、街に繰りだして一杯引っ掛けている線もあったが、三日続けてというのはおかしい。母親をあれほど心配させて、遊び呆けるような男ではない。

的外れであってほしいが――

それでなくとも、今月に入ってから、アッサラームでは失踪事件が相次いでいる。

ハイラートが管轄している十三区内だけでも、すでに五人失踪している。日常茶飯といえばそうだが、どうにも厭な胸騒ぎがする。

(やれやれ、査問省に連絡はいっているのか? ……信心深い者が怖気づかないと良いが……)

ハイラートは深く息を吐きながら、眉間を揉みこんだ。

他所の支部では、気味悪がって脱走した者もいると聞いている。

ハイラートは軍人として荒事にも精通しているが、多くのアッサラーム人と同じで信心深い。長い経験と

彼の直感は正しい。

間もなくアッサラームに、戦慄的な興味を渦巻かせることになる。